訂單流拍賣與初期緩解措施

本模組將深入探討早期 MEV 緩解工具的演進過程,聚焦於 MEV-Boost、私有中繼(private relays)和訂單流拍賣(OFAs)等核心概念,並分析各種設計的權衡與取捨,說明這些機制如何推動新架構 SUAVE 的誕生與發展。

從單一提議者到模組化建構者

過去,區塊提議者(PoW 礦工或 PoS 驗證者)完全掌控交易打包與排序的權力,能直接提取 MEV,或將這項權利委外給第三方。Ethereum 合併(The Merge)轉向 PoS 後,帶來了新契機:將區塊提議與區塊建構的職能分離。

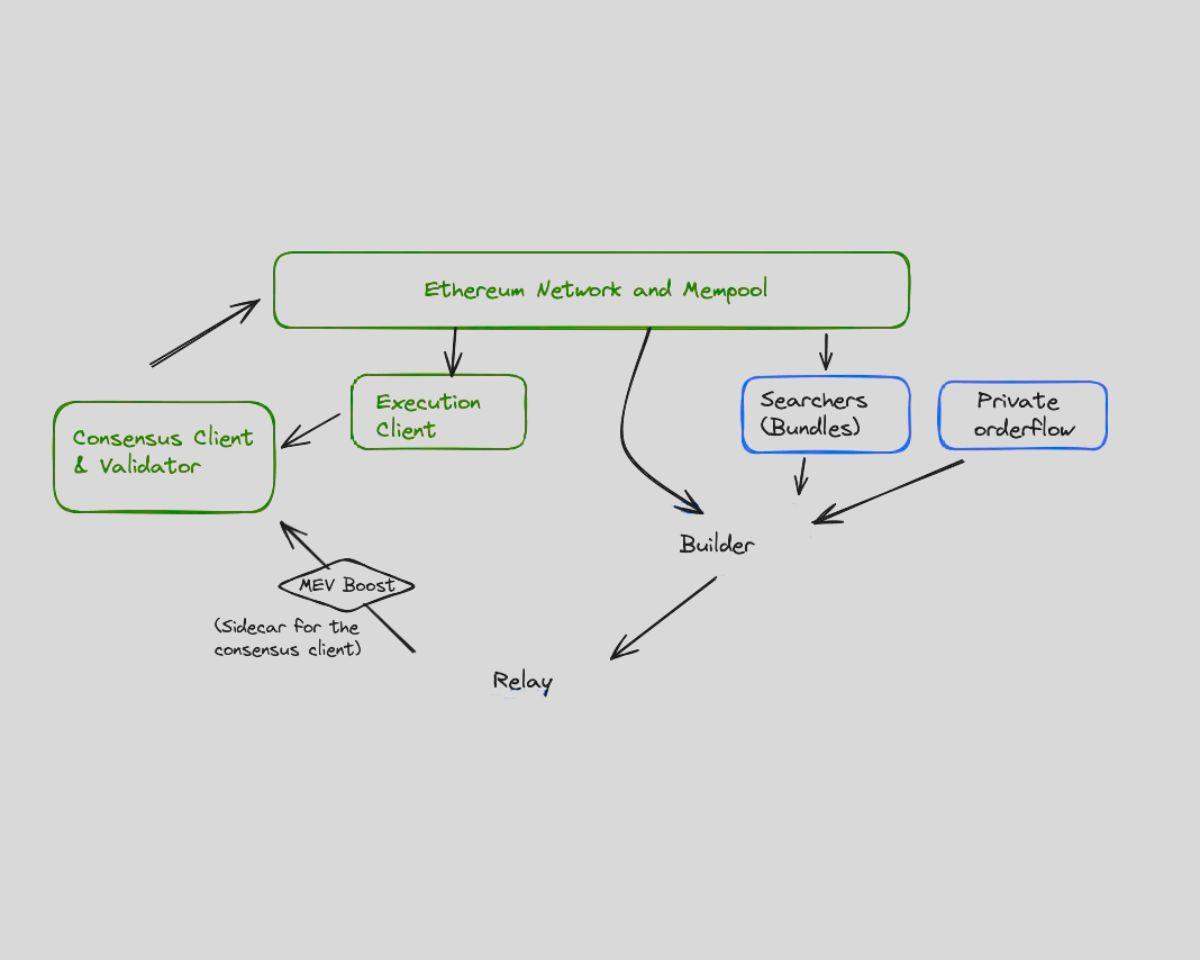

Flashbots 透過 MEV-Boost 實現了這個理念。此中介軟體讓驗證者能將區塊建構外包給開放的建構者(builder)市場——驗證者不再自行建構區塊,而是從競爭性的建構者收取預先建構的區塊,並選擇出價最高者。這一機制促使建構者組合最具價值的交易包,競逐訂單流,同時與驗證者共享收益。

此分離帶來更模組化的共識架構:

- 削弱驗證者對排序的壟斷權力

- 允許搜尋者(searcher)、建構者與中繼(relay)等新角色參與區塊生產

- 提升 MEV 提取流程的透明度

- 推動產業道德標準化

搜尋者、建構者與中繼的角色

MEV-Boost 下的 MEV 供應鏈更加結構化:

- 搜尋者:掃描記憶池,辨識 MEV 機會並產生交易包(bundle)

- 建構者:將交易包與一般交易組合,透過填充策略(padding)最大化區塊收益

- 中繼:作為中介驗證區塊合規性,確保建構者向驗證者支付承諾的收益

中繼扮演信任守門員的角色,但也引入集中化風險——目前僅有少數中繼處理大部分驗證者請求。這條供應鏈雖然實現了專業分工,也暴露了新瓶頸:

- 建構者對交易包選擇權過大

- 中繼可能執行審查或產生單點故障

- 驗證者仍可能與特定建構者合謀以獲取穩定收益

這些矛盾顯示,MEV-Boost 雖能緩解部分問題,但本質上只是 MEV 利益的再分配,並非根本性改革。

MEV-Boost 與私有訂單流的侷限性

即使 MEV-Boost 透過競爭性區塊建構減少驗證者集中化,卻帶來新的問題:

- 建構者市場集中化:頂尖建構者壟斷高利潤區塊,違背去中心化初衷

- 依賴公共記憶池:用戶交易在打包前仍面臨風險

因此,部分專案嘗試私有交易提交方案(如 Eden Network / Taichi),繞過公共記憶池,直接將交易送給建構者或驗證者。但這些方案有明顯權衡:

✅ 減少搶跑與三明治攻擊風險

❌ 依賴集中化營運商並收取保護費

❌ 破壞可組合性(私有交易無法與公共記憶池交易可靠互動)

更激進的方案(如 Shutter Network / Gnosis Chain 的加密記憶池)則將交易延遲至區塊打包後才解密,但這:

- 增加協調複雜度與延遲

- 影響依賴即時狀態估算的應用(如套利機器人)

訂單流拍賣(OFAs)的興起

更具潛力的解決方案是訂單流拍賣(OFAs)。其核心邏輯如下:

- 用戶或錢包透過拍賣機制出售交易打包權

- 建構者或求解者(solver)競標取得執行權

- 用戶獲得部分原本將被提取的 MEV 價值

此模式將敘事從 MEV 提取轉向 MEV 共享,承認用戶交易本身具備價值。典型案例包括:

- CowSwap:鏈下撮合抵消交易需求

- MEV-Share(Flashbots 原型):用戶聲明交易意圖並獲得報價返利

OFAs 的優勢在於:

- 基於無信任執行環境及密封投標拍賣防止搶跑

- 創造可程式化交易打包市場

- 促進求解者間競爭,對齊用戶與基礎設施激勵

但 OFAs 仍面臨挑戰:

- 需要錢包層整合與跨鏈標準化

- 依賴密碼學設計確保安全性

- 用戶教育門檻(理解出售訂單流的價值)

為何現有方案仍不足夠?

雖然現有工具有所進展,但仍無法實現完全抗 MEV 性:

- MEV-Boost:僅解決部分層級問題

- 私有交易:保護範圍有限且犧牲可組合性

- OFAs:生態系碎片化,缺乏互操作性

這些方案共同缺乏的是:

一套統一、去中心化、可程式化的基礎設施——能作為跨鏈 MEV 感知應用的執行層,同時滿足以下需求:

- 加密交易傳播

- 公平拍賣機制

- 可程式化執行邏輯

- 維持可組合性與低延遲

- 不犧牲用戶控制權

這項認知直接促成了 SUAVE 的誕生——它並非修補 MEV 提取機制,而是致力於重構催生 MEV 的基礎設施。