Überwachungs- und Frühwarnsysteme

In diesem Modul analysieren die Nutzer die wesentlichen Kennzahlen, die überwacht werden müssen, untersuchen die Architektur zuverlässiger Warnsysteme und betrachten die Datenquellen und Oracles, die für umfassende Transparenz erforderlich sind. Sie erfahren außerdem, welche Rolle sowohl On-Chain als auch Off-Chain Informationen beim Aufbau robuster Frühwarnsysteme spielen.

Wichtige Kennzahlen für das Monitoring von Stablecoins

Eine wirkungsvolle Überwachungsstrategie beginnt mit der Auswahl der Kennzahlen, die aussagekräftige und zeitnahe Hinweise auf die Systemgesundheit bieten. Der unmittelbarste Indikator ist die Abweichung des Marktpreises des Stablecoins von seinem Zielwert. Schon eine geringe und anhaltende Abweichung – etwa ein Kurs von 0,997 US-Dollar statt 1,000 US-Dollar – kann auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, auf Druck auf die Reserven oder eingeschränkte Liquidität hindeuten. Es empfiehlt sich, nicht nur den Spotpreis einer einzelnen Handelsplattform zu beobachten, sondern auch den volumengewichteten Durchschnittspreis über verschiedene Handelspaare und Börsen hinweg – sowohl zentralisiert als auch dezentralisiert.

Neben Preisdaten liefern Volumenzahlen wertvolle Einblicke in das Verhalten der Marktteilnehmer. Ein plötzlicher Anstieg des Handelsvolumens, besonders bei Verkaufsorders, kann Panik oder koordinierte Marktaustritte signalisieren. Ebenso weist ein starker Anstieg der On-Chain-Einlösungen, sei es via Smart Contracts oder außerbörsliche Abwicklungsanfragen, auf drohende Liquiditätsrisiken hin. Die Analyse der Einlösungsrate pro Zeiteinheit ermöglicht es, solche Muster frühzeitig zu erkennen, bevor das System überlastet wird.

Auch die Zusammensetzung und Veränderungen der Reserven erfordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Bei Fiat-besicherten Stablecoins sollten die über Dashboards oder Bestätigungsfeeds der Emittenten gemeldeten Reserveveränderungen stets mit der Entwicklung der umlaufenden Menge abgeglichen werden. Jede Diskrepanz oder unerklärliche Schwankung kann auf Schwächen im Kontrollsystem oder auf mangelhafte Transparenz hindeuten. Bei kryptobesicherten Stablecoins werden Besicherungsquoten, Liquidationsschlangen und Schuldenobergrenzen ständig überwacht, um Solvenzrisiken frühzeitig zu erkennen.

Auch Änderungen beim Stablecoin-Angebot sind ein wichtiger Indikator. Ungewöhnliche Präge- oder Verbrennungsvorgänge ohne Bezug zur konkreten Marktnachfrage können die Preisbildung verfälschen und das Vertrauen der Marktteilnehmer beeinträchtigen. Die Konzentration von Stablecoin-Beständen auf wenige Wallets birgt zudem das Risiko einer erhöhten Systemanfälligkeit. In jedem Fall sollten alle Kennzahlen mit Zeitstempel versehen, plattformübergreifend konsistent ausgewiesen und historisch ausgewertet werden, um zwischen Zufallsrauschen und relevanten Warnzeichen unterscheiden zu können.

Orakel und Zuverlässigkeit von Daten

Stablecoins sind in besonderem Maße auf Orakel angewiesen – diese liefern Preisfeeds, Reservebewertungen und teilweise auch die Steuerungslogik in Smart Contracts. Orakel dienen als externe Datenschnittstellen, über die Informationen aus der Off-Chain-Welt in die Blockchain gelangen. Die Integrität, Geschwindigkeit und Redundanz dieser Feeds sind essenziell, um die Bindung des Stablecoins zu sichern und automatisierte Reaktionen zu koordinieren.

Ein Orakelsystem muss viele Anforderungen erfüllen. Die Daten müssen akkurat sein und einen fairen Marktwert über verschiedene Liquiditätsplätze abbilden. Die Aktualität ist insbesondere in Phasen starker Volatilität entscheidend, denn veraltete Preise können zu falschen Liquidationen oder überflüssigen Peg-Warnungen führen. In hochfrequenten Systemen glätten zeitgewichtete Durchschnittspreise (TWAP) kurzfristige Schwankungen, können jedoch dazu führen, dass schnell eskalierende Krisen erst verzögert erkannt werden.

Dezentrale Orakelnetzwerke, wie sie bei führenden DeFi-Protokollen eingesetzt werden, bündeln Daten aus unterschiedlichen Quellen und nutzen Konsensmechanismen, um Manipulationen zu verhindern. Sie sind widerstandsfähiger als Einzelpunkt- oder manuell aktualisierte Orakel, aber dennoch nicht gegen Angriffe wie Flash Loan-Manipulationen oder Kollusion gefeit. Zentralisierte Orakel, wie sie von klassischen Stablecoin-Emittenten verwendet werden, bieten meist schnellere Datenbereitstellung, erfordern aber größeres Vertrauen in den Anbieter und zusätzliche Governance-Sicherungen.

Orakel-Redundanz ist unverzichtbar, damit keine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter oder Datenstrom entsteht. Ein professionelles Monitoring vergleicht Preisfeeds verschiedener Orakel und meldet Unstimmigkeiten automatisch. Neben Preisdaten können Orakel auch Reserveinformationen, Wechselkurse für Fremdwährungsreserven oder makroökonomische Indikatoren bereitstellen, die für hybride oder algorithmische Stablecoins relevant sind. Jede Datenversorgung muss gegen Manipulation, Latenzspitzen und Ausfälle gesichert und regelmäßig validiert werden.

Entwicklung von Alarmsystemen und Eskalationsregeln

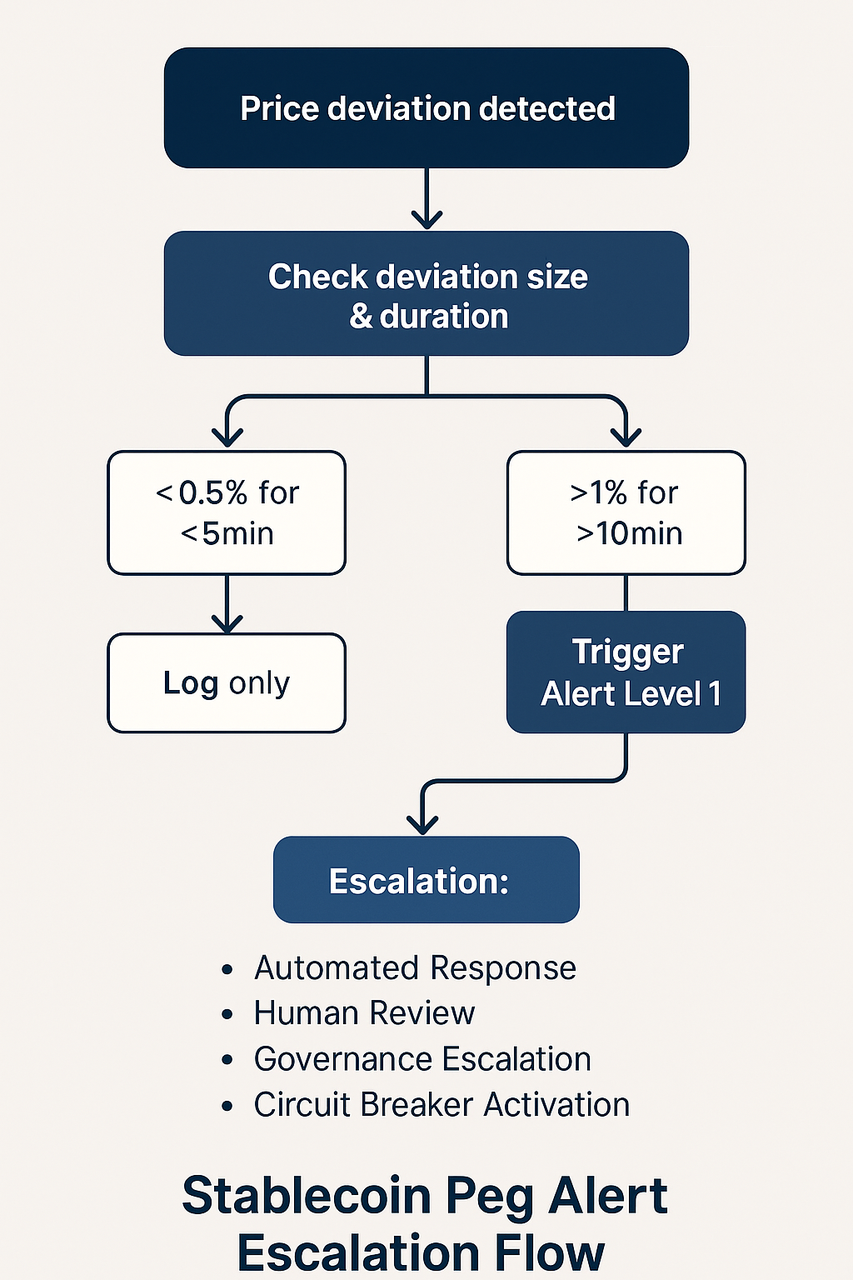

Monitoring wird erst praktisch relevant, wenn Alarme klar definiert, schwellenwertbasiert und mit abgestuften Eskalationsprotokollen verknüpft sind. Sie dienen als „Frühwarnsystem“ zur Erkennung von Risiken und Abweichungen. Eine Peg-Abweichung von 0,1 % für eine Minute ist unkritisch, doch ein gleichbleibender Wert über zehn Minuten oder ein Anstieg auf 0,5 % kann auf Liquiditätsengpässe oder gestörtes Arbitrageverhalten hinweisen.

Alarmregeln sollten anhand historischer Schwankungen, durchschnittlichem Handelsvolumen und dem typischen Verhalten des Stablecoins im Normalbetrieb festgelegt werden. Unterschiede zwischen Börsen sind dabei zu berücksichtigen: Dezentrale Börsen sind aufgrund geringerer Liquidität oft volatiler, zentralisierte Börsen zeichnen sich meist durch stabilere Preise aus.

Eskalationsprotokolle müssen mehrere Alarmstufen umfassen. Die erste Stufe dient der Beobachtung – das Ereignis wird protokolliert und Analysten benachrichtigt. Bei Stufe zwei werden automatisierte Maßnahmen wie eine erhöhte Orakelfrequenz oder das Rebalancieren der Liquidität ausgelöst. Kritische Ereignisse auf Stufe drei führen zum Aussetzen von Einlösungen, zur Aktivierung von Circuit Breakern oder zur sofortigen Meldung an den Governance-Rat oder das Operationsteam.

Zeitliche und volumensbezogene Schwellen sowie die Bestätigung über verschiedene Märkte hinweg sind entscheidend für die Präzision von Alarmmeldungen. Fehlalarme schwächen das Vertrauen, zu spät erkannte Warnsituationen verzögern wichtige Gegenmaßnahmen. Alarme sollten daher mit Zeitstempel versehen, archiviert und nachvollziehbar sein. In hochsicheren Umgebungen kann eine digitale Signierung und On-Chain-Speicherung der Alarmdaten für forensische Zwecke erfolgen.

Dashboards mit aktuellem Alarmstatus, Auslösehistorie und Peg-Abweichung sollten operativen Entscheidungsträgern jederzeit zur Verfügung stehen. Visuelle Anzeigefunktionen wie farbige Risikostufen oder Verlaufscharts unterstützen das Echtzeit-Monitoring. Die technische Zuverlässigkeit des Backends und die automatisierte, geprüfte Datenintegration sind jedoch unumgänglich für die Glaubwürdigkeit solcher Systeme.

Integration von On-Chain- und Off-Chain-Monitoring-Systemen

Effiziente Monitoring-Konzepte basieren auf der Verknüpfung von On-Chain- und Off-Chain-Daten. On-Chain-Daten umfassen etwa Token-Transfer-Volumen, Besicherungsquoten, Event-Logs aus Smart Contracts und protokollspezifische Kennzahlen wie Präge- und Verbrennungstransaktionen. Über Blockchain-Explorer lassen sich diese Daten transparent und nahezu in Echtzeit abfragen.

Off-Chain-Daten umfassen die Orderbuchtiefe zentralisierter Börsen, Reservebestätigungen, Warteschlangen für Fiat-Auszahlungen und makroökonomische Faktoren, die sich auf die Wertentwicklung der Reserven auswirken. Für Fiat-basierte Stablecoins sind Berichte von Verwahrstellen oder Wirtschaftsprüfern unverzichtbar – sie erscheinen meist täglich oder wöchentlich, ergänzen aber die Bewertung des Sicherungssystems um wichtige Kontextdaten.

Erfolgreiche Monitoring-Plattformen fassen diese Datenquellen zu einer konsolidierten Ansicht zusammen. Dies erfordert häufig die Verbindung klassischer Finanzdatenpipelines mit modernen Blockchain-Analysetools. Stablecoin-Emittenten betreiben meist proprietäre Dashboards, die On-Chain-Metriken, Preisfeeds und Reserveinformationen in einer Echtzeit-Konsole für interne Analysen und öffentliche Transparenz bündeln. Zusätzlich öffnen manche Protokolle öffentliche Schnittstellen (APIs), die externen Risikoanalysten erlauben, eigene Überwachungssysteme zu entwickeln.

Die Validierung über mehrere Datenquellen erhöht die Aussagekraft der erhobenen Metriken. Ein gemeldeter Rückgang der Umlaufmenge sollte durch On-Chain-Verbrennungstransaktionen und ein Update im Reservenbuch bestätigt werden. Abweichungen zwischen diesen Bereichen können auf Berichtsverzögerungen, Manipulationen oder operative Fehler hinweisen. Monitoring-Systeme sollten solche Anomalien erkennen und entsprechend eskalieren – auch dann, wenn keine Abweichung vom Zielwert („Peg“) vorliegt.

Praxisnahe Frameworks und Simulationen

Um Monitoring-Architekturen effektiv zu verinnerlichen, empfiehlt sich die Simulation eines grundlegenden Alarmsystems. Ausgangspunkt ist ein Fiat-basierter Stablecoin mit drei großen Börsen, der einen festgelegten Zielkurs von 1,00 US-Dollar verfolgt. Monitoring-Agenten erfassen alle sechzig Sekunden die Preisdaten und berechnen daraus einen gleitenden Durchschnitt. Liegt der Preis auf mindestens zwei Börsen bei fünf aufeinanderfolgenden Messungen unter 0,993 US-Dollar, wird Alarmstufe eins ausgelöst. Sinkt der Kurs unter 0,985 US-Dollar und hält dies länger als zehn Minuten an, wird Alarmstufe drei aktiviert, und das Minting wird automatisch pausiert, während der Vorfall an menschliche Operatoren eskaliert.

Dieses Framework entspricht der realen Praxis. Stablecoin-Anbieter halten für Vorfälle strukturierte Handlungsleitfäden vor, die Alarmgrenzwerte mit spezifischen Maßnahmen verknüpfen. Das kann die Verlagerung von Liquidität, die Koordination mit Market Makern oder die Veröffentlichung von Warnhinweisen umfassen. In DeFi-Umgebungen lösen Alarme häufig On-Chain-Governance-Abstimmungen oder automatisierte Pausefunktionen in Smart Contracts aus.

Solche Simulationen werden bevorzugt im Regelbetrieb durchgeführt, um die Systemreaktionsfähigkeit zu testen. Diese Probeläufe helfen, fehlerhaft konfigurierte Schwellenwerte, fehlende Datenquellen oder Probleme bei der Alarmzustellung zu identifizieren. Bei institutionellen Stablecoins fordern oft auch Aufsichtsbehörden oder Wirtschaftsprüfer regelmäßige Nachweise über die Alarminfrastruktur im Rahmen der Operationellen Prüfung.