Mechanismen zum Schutz vor Abkopplung und Marktoperationen

In diesem Modul werden die operativen Schutzmaßnahmen analysiert, die Stablecoin-Emittenten und Protokollentwickler zur Stabilisierung des Tokenwerts bei Marktstress implementieren können. Es analysiert die Architektur von Rücknahmesystemen, die Koordination der Liquiditätsversorgung mit Market Makern, den Ablauf automatisierter Circuit Breaker direkt auf der Blockchain sowie das Zusammenspiel dieser Mechanismen in einem adaptiven Rahmen für Marktoperationen.

Was versteht man unter einer Depeg-Verteidigung?

Depeg-Verteidigung bezeichnet alle technischen und organisatorischen Maßnahmen, die verhindern sollen, dass ein Stablecoin seine Bindung – meist 1:1 zum US-Dollar – verliert. Dazu zählen vorgehaltene Reserven, automatisierte Handelsstrategien oder Systeme zur Verwaltung von Sicherheiten, die aktiv werden, sobald der Stablecoin-Kurs von seinem Zielwert abweicht.

Einlösungsmechanismen und Nutzeranreize

Die Stabilität einer Stablecoin-Bindung basiert im Wesentlichen auf dem Einlösungsprozess. Nutzer vertrauen einem Stablecoin, wenn sie ihn jederzeit zum Gegenwert in Fiatgeld oder einer anderen hinterlegten Anlage zum Nominalwert einlösen können. Solche Einlösungsmechanismen wirken sowohl psychologisch als auch ökonomisch stabilisierend und stärken die Glaubwürdigkeit des Tokens. Ihre konkrete Ausgestaltung ist komplex und hängt vom Herausgeber und vom jeweils gewählten Besicherungsmodell ab.

Bei Stablecoins mit Fiat-Deckung nimmt meist eine zentrale Stelle die Token von Nutzern entgegen und zahlt das entsprechende Fiatgeld per Banküberweisung oder Zahlungssystem aus. Häufig ist die Einlösung auf institutionelle oder vorab geprüfte Nutzer beschränkt und unterliegt Mindestbeträgen oder Gebühren. Verzögerungen bei der Fiat-Abwicklung und Engpässe im Bankensystem machen eine faire und skalierbare Gestaltung des Einlösungsprozesses notwendig. Besonders in Stressphasen kann die Nachfrage sprunghaft steigen – das System muss dann Einlösungen priorisieren, bündeln oder in Warteschlangen organisieren, um einen geordneten Ablauf zu sichern.

Manche Emittenten staffeln die Einlösung nach Höhe des Betrags, Verifizierungsstatus oder Zeitpunkt der Anfrage. Andere setzen auf Pro-rata-Modelle, bei denen Einlösungen unter Liquiditätsengpässen nur teilweise ausgeführt werden. Solche Steuerungsmechanismen sollen die Systemstabilität gewährleisten, können aber bei Intransparenz das Vertrauen der Nutzer beeinträchtigen. Gerade in Phasen erhöhter Marktunsicherheit ist eine klare und offene Kommunikation der Einlösungsregeln essentiell.

In Krypto-besicherten Modellen beinhaltet die Einlösung typischerweise die Rückzahlung von Schuldtiteln oder das Auslösen von Liquidationsmechanismen durch Smart Contracts. Dabei wird der Stablecoin gegen die hinterlegte Sicherheit getauscht, wobei die Bewertung der Sicherheiten, Oracle-Genauigkeit und Netzwerkgebühren eine entscheidende Rolle spielen. Häufig verzichten Nutzer auf die Einlösung und setzen auf Arbitrage-Möglichkeiten im Handel, um die Bindung wiederherzustellen. Unabhängig vom Modell ist die tatsächliche Einlösbarkeit zum Nominalwert entscheidend für die Verteidigung des Stablecoin-Pegs.

Programme für Market Maker und Liquiditätsbereitstellung

Die Stabilität eines Stablecoins steht und fällt mit einer tiefen und sofort verfügbaren Liquidität an den Handelsplätzen. Bei Kursabweichungen müssen Händler motiviert werden, Stablecoins bei Abweichungen unterhalb der Bindung zu kaufen und bei Überwert zu verkaufen. Market Maker stellen dafür kontinuierlich An- und Verkaufspreise, nehmen Angebotsschocks auf und gleichen Spreads zwischen den Handelsplätzen aus.

Um diese Liquiditätsversorgung sicherzustellen, richten Emittenten oft gezielte Programme für Market Maker ein, die mit wirtschaftlichen Vorteilen wie Rückvergütungen, geringeren Gebühren oder direkter Liquiditätsunterstützung verbunden sind. In vielen Fällen erhalten Market Maker bevorzugten Zugang zu Emission und Einlösung, um Kursabweichungen effizient durch Arbitrage zu beseitigen. Die Programmauflagen umfassen in der Regel Mindesttiefe, verbindliche Quotes und eine laufende Leistungsüberwachung.

Effektive Liquiditätsbereitstellung erfordert eine Abstimmung über zentrale Börsen, DEXs und OTC-Netzwerke hinweg. Market Maker müssen ihr Kapital optimal einsetzen und Bestände flexibel zwischen den Plattformen bewegen, damit Preise global konsistent bleiben. Emittenten unterstützen dies oft durch On-Chain-Anreize – etwa Liquiditäts-Mining, das Token-Belohnungen für die Bereitstellung von Stablecoin-Paaren in automatisierten Market Makern vorsieht.

Cross-Market-Arbitrage stabilisiert den Peg zusätzlich: Wenn der Kurs eines Stablecoins an einer Börse unter dem Zielwert liegt und an einer anderen darüber, kaufen Arbitrageure auf dem preisgünstigen und verkaufen auf dem teuren Markt – das gleicht die Preise rasch aus. Dazu braucht es geringe Ausführungsverzögerungen, transparente Preisbildung und ausreichend Liquidität zwischen den Handelsplätzen. Kommt es zu Verzögerungen etwa durch langsamere Abwicklung, Netzwerküberlastung oder eingeschränkten Brückenzugang, leidet die Effektivität der Arbitrage und der Peg wird langsamer wiederhergestellt.

Automatisierte Protokoll-Absicherungen und Circuit Breaker

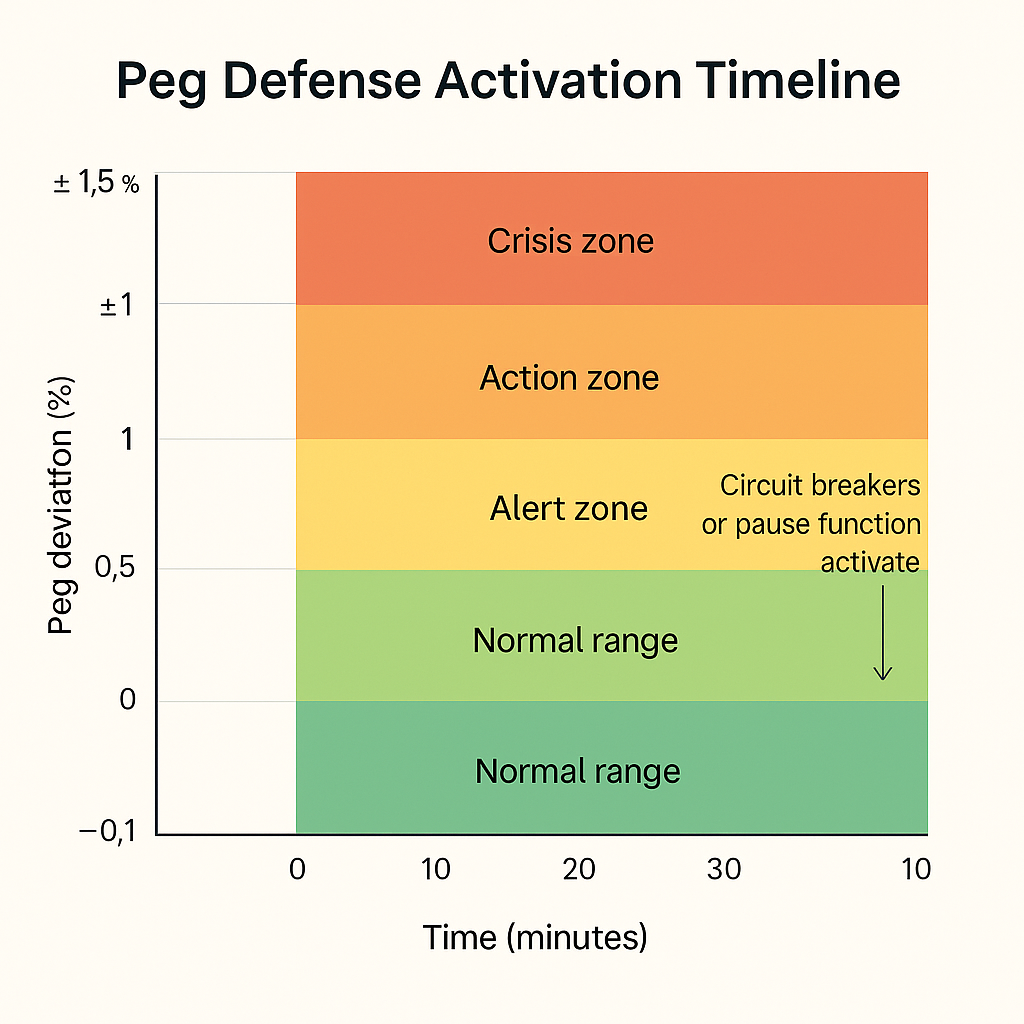

Viele Stablecoins implementieren neben manuellen Eingriffen und externen Anreizen auch automatisierte Verteidigungsmechanismen direkt im Protokoll. Diese können als Circuit Breaker fungieren: Sie unterbrechen Emission oder Einlösung, frieren Liquidität ein oder begrenzen Token-Flüsse bei außerordentlichen Marktbedingungen. Ihr Ziel ist, selbstverstärkende negative Effekte zu verhindern, Reserven zu schützen und Zeit für koordinierte Gegenmaßnahmen zu schaffen.

Die Aktivierung erfolgt meist über festgelegte Schwellen – etwa dauerhafte Kursabweichungen, ungewöhnliches Emissionsvolumen oder hohe Volatilität der Sicherheiten. Je nach Implementierung wird die Emission gestoppt, um Verwässerung zu vermeiden, oder die Einlösung pausiert, um Liquidität zu sichern. In komplexeren Systemen können Circuit Breaker Liquidität umverteilen, Reserven neu strukturieren oder vorübergehende Handelsobergrenzen setzen. So wird das System in Krisenphasen gezielt entschleunigt und das Risiko eines Kettenversagens minimiert.

Ob Circuit Breaker automatisiert oder mit Governance-Schritten ausgestattet sind, ist eine grundlegende Designentscheidung. Automatisierte Varianten reagieren sofort per Smart Contract, können aber die Gesamtsituation unter Umständen nicht berücksichtigen. Governance-gestützte Modelle – etwa mit Multisignatur-Komitees oder DAOs – sind flexibler, jedoch langsamer. Die Entscheidung ist ein Balanceakt zwischen Geschwindigkeit und situativer Steuerung.

Transparenz ist für das Vertrauen der Nutzer entscheidend: Sie müssen wissen, unter welchen Bedingungen Einlösung oder Transfers zeitweilig ausgesetzt werden und wie die Rückkehr zum Normalbetrieb geregelt ist. Mangelnde Kommunikation kann Panik auslösen. Daher sollten Protokolldesigner klare Dokumentation, Statusanzeigen und Wiederherstellungspläne veröffentlichen und zugänglich machen.

Management von Multi-Venue- und Cross-Chain-Liquidität

Mit dem zunehmenden Einsatz von Stablecoins auf unterschiedlichen Blockchains und Handelsplätzen wird die Koordination der Bindungsverteidigung komplexer. Ein Stablecoin kann auf einer Kette nativ ausgegeben und per Brückenprotokoll auf andere übertragen werden – jede Kette bietet dabei unterschiedliche Liquidität und Infrastrukturqualität. Kursabweichungen an einem Handelsplatz oder einer Kette können sich über Brücken ausbreiten und globale Bewertungen beeinflussen.

Fragmentierte Liquidität erschwert die Steuerung. Ein Depeg kann in einem illiquiden Markt entstehen und sich über Brücken weltweit auswirken. Emittenten müssen Liquiditätsströme über verschiedene Ketten überwachen, Assets flexibel einsetzen und oft separate Cross-Chain-Puffer vorhalten. Dazu kommen die Mitwirkung an Brücken-Governance und die Integration von Multi-Chain-Oracles. Partnerschaften zu Market Makern, die auf mehreren Ketten agieren und Arbitragemöglichkeiten schnell nutzen, sind ebenso wichtig.

Manche Emittenten lösen dieses Problem, indem sie native Stablecoins auf jeder unterstützten Kette herausgeben, jeweils mit separater zentraler Reserve, und die Ausgabe synchronisieren. Andere verwenden Wrapped Tokens oder synthetische Assets, die den Haupttoken abbilden, aber anders besichert sind. Jede Architektur bringt eigene Risiken bei Verwahrung, Brückenstabilität und Depeg-Anfälligkeit mit sich. Die Wahl hängt von Risikobereitschaft und operativer Stärke des Emittenten ab.

In jedem Multi-Venue-Umfeld sind schnelle Kommunikation und effiziente Ausführung entscheidend. Strategien müssen sich an Unterschiede bei Transaktionsfinalität, Brückenlatenz und Handelsinfrastruktur anpassen. Vorab dokumentierte und geübte Notfallabläufe verhindern Fragmentierung im Stressfall. Mit zunehmender cross-chain Präsenz wird die Abstimmung der Liquidität zum zentralen Faktor für eine stabile globale Bindung.

Simulation von Peg-Instabilität und Reaktionsmanagement

Zur Überprüfung der Depeg-Verteidigungsmechanismen führen Stablecoin-Teams regelmäßig Krisensimulationen durch. Dabei werden die Abläufe einer Bindungsabweichung realitätsnah nachgestellt und getestet, wie schnell und koordiniert die Verteidigung arbeitet. Ein typisches Szenario beginnt mit einem Kursrückgang durch Verkaufsdruck oder Reserven-Schock, gefolgt von Liquiditätsabflüssen und erhöhter Einlösung.

Die Übung stellt sicher, dass Monitoring-Systeme die Abweichung rechtzeitig erfassen, Alarme korrekt weiterleiten und Circuit Breaker bzw. Einlösungskontrollen wie vorgesehen aktiviert werden. Sie prüft, ob Market Maker rasch auf Arbitragemöglichkeiten reagieren und ob das Treasury die Liquidität effektiv neu verteilt. Auch Governance-Akteure werden eingebunden, um Entscheidungswege für diskretionäre Maßnahmen – wie Kapitalspritzen oder Protokolländerungen – zu simulieren.

Solche Simulationen offenbaren nicht nur technische Schwächen, sondern auch Verzögerungen, Koordinationslücken und Kommunikationsfehler. Im Idealfall werden die Erkenntnisse dokumentiert und die Betriebsprotokolle entsprechend angepasst. Behörden betrachten Simulationen zunehmend als Pflicht zur Nachweis von Stabilität und Bereitschaft. Wenn eine Simulation systematisch scheitert, ist dies ein Indiz für tiefer liegende Architekturprobleme, die grundlegende Umgestaltung erfordern.

Simulationen sollten klare Erfolgskriterien beinhalten – etwa Zeit bis zur Wiederherstellung der Bindung, Abbau des Einlösungsstaus oder Normalisierung der Marktspreads. Sie müssen regelmäßig und angepasst an Veränderungen am Markt oder im Protokoll durchgeführt werden. Entscheidend ist nicht das theoretische Konzept, sondern die erwiesene Fähigkeit, den Peg auch unter Belastung zu stabilisieren – im Ernstfall wie in der Simulation.