Grundlagen: Stablecoins, Wertmodelle und Risikoklassifikation

Dieses Modul schafft die Basis für ein fundiertes Verständnis der Funktionsweise von Stablecoins und verdeutlicht, weshalb ein effizientes Risikomanagement für deren Entwicklung und Betrieb essenziell ist. Es führt in die unterschiedlichen Stablecoin-Architekturen ein und liefert eine klar strukturierte Übersicht der relevanten Risikokategorien. Ziel ist es, den Lernenden ein tragfähiges konzeptionelles Modell zu vermitteln, das als Orientierung für alle folgenden Module dient. Nach Abschluss dieses Moduls sind die Teilnehmenden in der Lage, Stablecoins anhand ihrer Architektur zu klassifizieren und die wichtigsten Anwendungsbereiche zu erfassen. Sie können außerdem nachvollziehen, wo zentrale Risiken in verschiedenen Betriebsmodellen ihren Ursprung haben.

Stablecoins verstehen und ihre zentrale Funktion

Ein Stablecoin ist ein digitaler Vermögenswert, das darauf ausgelegt ist, einen festen Wert im Verhältnis zu einem Referenzwert beizubehalten. Meistens handelt es sich beim Referenzwert um den US-Dollar, doch es existieren auch Stablecoins, die an andere Fiatwährungen, Asset-Körbe oder Rohstoffe wie Gold gebunden sind. Anders als volatile Kryptowährungen zeichnet sich ein Stablecoin dadurch aus, Preisstabilität zu bieten und gleichzeitig die programmierbare, übertragbare und öffentlich zugängliche Natur von Kryptotoken zu erhalten.

Stablecoins erfüllen mehrere zentrale Funktionen in der digitalen Wirtschaft: Sie dienen als Abwicklungsebene für Kryptobörsen, ermöglichen internationale Überweisungen ohne Banken als Zwischeninstanzen und bieten eine stabile Recheneinheit für Anwendungen im dezentralen Finanzwesen (DeFi). In Ländern mit instabilen Währungen oder Kapitalverkehrskontrollen haben sich Stablecoins außerdem als informelle Alternative zum klassischen Bankensystem etabliert. Ihr Wachstum beruht auf dem Bedarf nach Liquidität, der Plattform-übergreifenden Interoperabilität und der verstärkten Anwendung programmierbarer Finanzinstrumente.

Die Stabilität dieser Token ist allerdings nicht garantiert. Sie hängt von den jeweiligen Designmechanismen, Reserveassets, Marktanreizen und den Governance-Strukturen ab, die der Herausgeber oder das Protokoll implementiert. Dadurch stellt sich die Frage, wie Vertrauen ohne formale Einlagensicherung, Zentralbankunterstützung oder regulatorische Garantien erzeugt werden kann. Die weitere Analyse in diesem Modul erläutert die Konstruktionsmodelle von Stablecoins und stellt die wichtigsten Risikokategorien vor, die jedes Modell steuern muss.

Modelle von Stablecoin-Architekturen

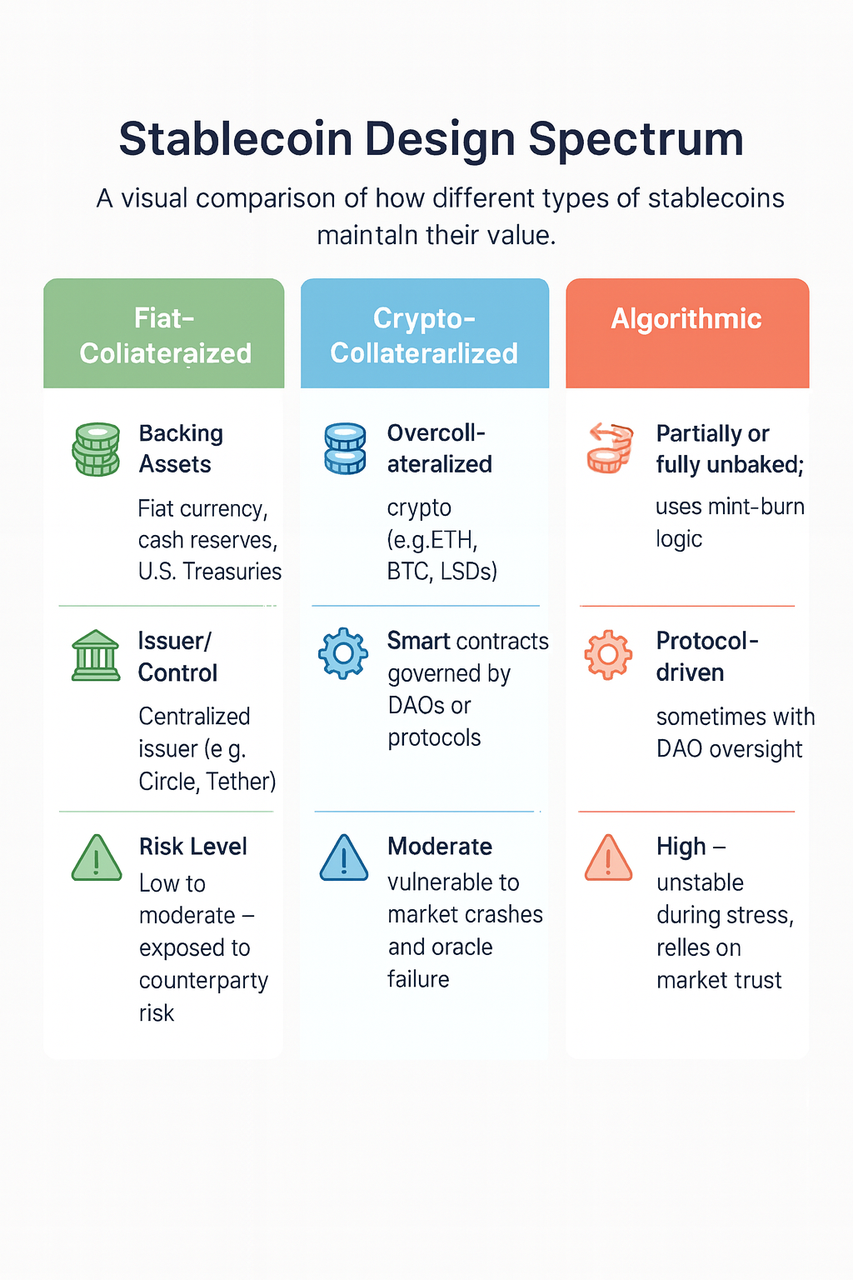

Stablecoins unterscheiden sich grundlegend in der Methode, mit der sie ihren Wert erhalten. Die drei meistgenutzten Modelle sind fiat-kollateralisiert, krypto-kollateralisiert und algorithmisch. Jedes Modell bietet eigene Vor- und Nachteile in Bezug auf Vertrauen, Transparenz, Kapitaleffizienz und Resilienz.

Fiat-kollateralisierte Stablecoins werden von zentralen Institutionen ausgegeben, die Reserven in klassischen Finanzwerten halten – meist Bargeld, kurzfristige Staatsanleihen oder andere risikoarme Instrumente, verwahrt bei Banken oder Treuhändern. Der Herausgeber garantiert die Einlösung jedes Tokens zu einem festen Betrag in Fiatwährung. Dieses Modell gilt als unkompliziert und ist dank seiner Vorhersehbarkeit und klaren Einlösebedingungen weit verbreitet. Allerdings entstehen hier zentrale Verwahrungsrisiken, regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit unabhängiger Prüfungen, um das Vertrauen der Anwender zu sichern.

Krypto-kollateralisierte Stablecoins funktionieren nach einem anderen Prinzip. Sie werden in der Regel durch Smart Contracts gesteuert und erfordern von Nutzern die Hinterlegung digitaler Vermögenswerte als Überbesicherung. Der Wert des hinterlegten Kollaterals übersteigt die Menge der ausgegebenen Stablecoins, um Marktschwankungen auszugleichen. Sinkt der Wert des Sicherungsguts unter eine bestimmte Schwelle, greifen automatisierte Liquidationsmechanismen. Die Transparenz ist hoch, da alle Reserven auf der Blockchain einsehbar sind. Das Modell ist jedoch empfindlich gegenüber Marktrisiken und stützt sich stark auf die Zuverlässigkeit externer Datenquellen (Oracles) sowie die rechtzeitige Abwicklung von Liquidationen, um einen Zahlungsausfall zu verhindern.

Algorithmische Stablecoins versuchen, ihre Bindung ohne vollständige Sicherheiten beizubehalten. Sie arbeiten mit wirtschaftlichen Anreizen, „Mint-and-Burn“-Mechanismen und teils seigniorage-basierten Modulen, um das Angebot zu regulieren. Diese Systeme sind oft kapitalsparender, ihre Widerstandsfähigkeit hängt jedoch vom Marktvertrauen und den spieltheoretischen Annahmen über das Nutzerverhalten ab. In Krisensituationen konnten diese Mechanismen ihre Bindung teilweise nicht halten und haben dabei – wie im Fall von TerraUSD – zu gravierenden Verlusten geführt.

Einige Stablecoins kombinieren verschiedene Modelle, etwa durch teilweises Kollateral, algorithmische Stabilisierung und flexible Governance. Solche Hybridmodelle sollen einen Ausgleich zwischen Dezentralisierung und Kontrolle schaffen, bringen jedoch oft zusätzliche Komplexität und können die Erkennung systemischer Risiken erschweren. Die Architektur eines Stablecoins bestimmt maßgeblich, wie er auf externe Schocks reagiert und welche Maßnahmen zur Risikosteuerung eingesetzt werden können.

Anwendungsgebiete und funktionale Rollen von Stablecoins

Stablecoins übernehmen zahlreiche Aufgaben innerhalb digitaler Ökonomien und sind heute sowohl für Privatanleger als auch für Institutionen unverzichtbar. Die bekannteste Nutzung findet als Handelspaar an zentralen und dezentralen Kryptobörsen statt: Sie bieten einen stabilen Referenzwert, mit dem sich Volatilität kontrollieren und Transaktionen ohne Rücktausch in Fiat abschließen lassen.

Darüber hinaus stellen Stablecoins eine zentrale Infrastruktur für DeFi-Protokolle bereit. Sie dienen als Sicherheiten, Kreditobjekte, Komponenten von Liquiditätspools und als Recheneinheiten in intelligenten Verträgen. Ihre Zuverlässigkeit ist daher entscheidend für die Stabilität und Funktionalität anderer Finanzlösungen.

In Schwellenländern werden Stablecoins immer häufiger für Zahlungen und Überweisungen eingesetzt, insbesondere bei volatilen Landeswährungen oder strengen Kapitalverkehrskontrollen. Die niedrigen Kosten, die sofortige Abwicklung und die Zensurresistenz von Blockchains machen Stablecoins zur praktikablen Alternative zu konventionellen Überweisungswegen – insbesondere in Verbindung mit mobilen Geldbörsen.

Für institutionelle Anwender bieten Stablecoins programmierbare Liquidität, die sich für Treasury-Management, Zahlungsströme oder internationale Abwicklungen eignet. Sie dienen teils als Entwicklungslabor für Experimente mit Zentralbank-Digitalwährungen (CBDC) oder als Grundlage für Kooperationen bei digitalen Zahlungen.

Mit wachsender Nutzung steigen auch die Risiken im Umfeld von Stablecoins. Jeder Anwendungsfall bringt eigene Bedrohungspotenziale mit. Beispielsweise verstärkt die Nutzung als Sicherheit in gehebelten Protokollen die Auswirkungen einer Kursentkopplung. Bei Zahlungen sind Verlässlichkeit und Umtauschbarkeit zwingende Voraussetzungen. Im nächsten Abschnitt wird die Risikoklassifikation erläutert, die Fachleute benötigen, um effektive Monitoring- und Verteidigungsstrategien zu entwickeln.

Risikoklassifikation in Stablecoin-Systemen

Das Verständnis aller mit Stablecoins verbundenen Risiken erfordert eine systematische Klassifizierung, die finanzielle, technische, operative und Governance-bezogene Aspekte abdeckt. Diese Risiken sind real: Viele haben sich bereits in der Vergangenheit verwirklicht und zu Kapitalverlusten, Marktturbulenzen und systemischer Instabilität geführt.

Marktrisiko bedeutet die Gefahr negativer Preisbewegungen von Sicherungsassets oder auf Sekundärmärkten. Bei krypto-kollateralisierten Stablecoins kann ein plötzlicher Wertverlust des hinterlegten Vermögens die Liquidation oder Insolvenz auslösen. Bei fiat-basierten Modellen ist das Marktrisiko geringer, solange die Reserven in stabilen Instrumenten gehalten werden.

Liquiditätsrisiko entsteht, wenn ein Stablecoin Auszahlungswünsche nicht erfüllen kann oder die Markttiefe zu gering ist, um größere Transaktionen ohne spürbare Preisänderungen abzuwickeln. Gerade in Stressphasen kann es zu Auszahlungsstaus kommen oder dazu, dass Stablecoins an den Märkten mit Abschlag gehandelt werden.

Kredit- und Kontrahentenrisiko betreffen die finanzielle Gesundheit der Verwahrer oder Reserveverwalter. Bei Insolvenz von Banken, Zahlungsdienstleistern oder Emittenten kann der Zugang zu Reserven gesperrt oder beeinträchtigt sein. In Rechtsräumen mit schwacher Aufsicht oder intransparenten Emittentenstrukturen verstärkt sich dieses Risiko.

Reserverisiko zielt auf die Zusammensetzung, Laufzeit und rechtliche Konstruktion der hinterlegten Werte ab. Einige Stablecoins setzen auf Firmenpapiere, Unternehmensanleihen oder Repogeschäfte, die im Krisenfall illiquide werden oder an Wert verlieren. Laufzeitinkongruenzen können ebenfalls Rücknahmeprobleme verursachen.

Smart-Contract-Risiko ergibt sich aus Schwachstellen im Code, der die Ausgabe, Besicherung oder Liquiditätssteuerung von Stablecoins regelt. Für dezentrale Stablecoins sind dies insbesondere Fehler, Angriffsvektoren oder Governance-Probleme in veränderbaren Verträgen.

Oracle-Risiko hängt von der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit externer Preisdaten ab, die zur Bewertung von Sicherheiten und zur Auslösung von Stabilitätsmechanismen dienen. Falsche oder verspätete Preisinformationen können zu Unterbesicherung oder inkorrekten Ausgabe- und Einlösungsprozessen führen.

Governance-Risiko betrifft die Struktur und Offenheit von Entscheidungsprozessen. Notfallmaßnahmen, Parameteränderungen und Pausierungsmechanismen werden oft durch Multisig-Gremien oder DAOs gesteuert. Mängel in der Governance können zu verzögerter Reaktion oder Ausnutzungsgefahr führen.

Rechts- und Regulierungsrisiko umfasst die Gefahr, dass Behörden Maßnahmen ergreifen, Lizenzen entziehen oder Stablecoins verbieten. Fehlt ein regulatorischer Rahmen, kann das direkt die Ausgabe und Rücknahme von Token einschränken.

Betriebsrisiko umfasst Fehler interner Abläufe, menschliches Versagen, Systemstörungen oder Kommunikationsprobleme, die die Funktionalität des Stablecoins beeinträchtigen. Gerade in Echtzeitsystemen mit Milliardenvolumen können solche Risiken kritisch werden.

Diese Klassifikation bietet einen Orientierungsrahmen, um Stablecoins zu bewerten und das Zusammenspiel der Risiken zu erfassen. Im Ernstfall wirken verschiedene Risiken zusammen: Ein Oracle-Ausfall kann eine Liquiditätskrise auslösen, die wiederum Governance-Probleme und regulatorische Eingriffe nach sich zieht.

Lehren aus historischen Depegging-Vorfällen

Der Zusammenbruch von TerraUSD (UST) im Mai 2022 bleibt das prägnanteste Beispiel für den Kontrollverlust eines algorithmischen Stablecoins. UST setzte auf einen „Mint-and-Burn“-Mechanismus in Verbindung mit dem volatilen Token LUNA, um das 1:1-Verhältnis zum US-Dollar zu sichern. Als das Vertrauen der Marktteilnehmer schwand, stiegen die Rücknahmen sprunghaft, und der Wert von LUNA gab unter dem Druck reflexiver Verkäufe nach. Das System geriet in eine Abwärtsspirale, bei der über 40 Milliarden US-Dollar Marktwert vernichtet und weltweit Ermittlungen der Regulierungsbehörden ausgelöst wurden.

Die Schwächen des Designs traten klar hervor: fehlende vollständige Reserven, Abhängigkeit von eigenen Sicherheiten und mangelnde Liquiditätsvorsorge ließen dem Protokoll keine glaubwürdige Verteidigung gegen massive Rücknahmen. Das Governance-System konnte zudem nicht schnell genug auf die Marktkrise reagieren. Der Fall beweist, dass algorithmische Stabilitätsmechanismen ohne solide Reserve und eindeutige Marktanreize unter Druck abrupt scheitern können.

Weitere Beispiele wie die vorübergehenden Kursverluste von USDC und TUSD während Bankenturbulenzen oder Marktunsicherheiten zeigen, dass selbst fiat-basierte Modelle nicht frei von Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken sind. In diesen Fällen waren Transparenz, schnelle Kommunikation und die Qualität der Reserve entscheidend, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

Praktische Checkliste für die Stablecoin-Bewertung

Die Bewertung eines Stablecoins sollte strukturiert erfolgen und die oben dargestellte Risikoklassifikation berücksichtigen. Zwar variieren die Parameter je Modell, doch bestimmte Warnzeichen lassen sich als frühe Hinweise auf Instabilität nutzen. Dazu gehören das Fehlen regelmäßiger Prüfungsberichte oder Verzögerungen bei deren Veröffentlichung, was auf mangelnde Transparenz hindeutet. Eine Konzentration der Reserven in nicht regulierten oder Offshore-Rechtsräumen erhöht Kredit- und Rechtsrisiken. Auszahlungsbeschränkungen oder lange Bearbeitungszeiten bei Rücknahmen deuten auf Liquiditätsengpässe hin.

Weitere Warnhinweise sind plötzliche Veränderungen des Umlaufvolumens ohne Reserveanpassung, undurchsichtige Governance-Strukturen oder nicht nachvollziehbare Änderungen am Smart Contract. Für algorithmische Modelle gilt besondere Vorsicht bei fehlenden Sicherungsmechanismen oder Abhängigkeit von internen Vermögenswerten. Kursverfolgungs-Tools, die anhaltende Abweichungen von der Parität auf großen Märkten zeigen, sollten kritisch geprüft werden.

Diese Checkliste ist nicht abschließend, stellt aber einen Ausgangspunkt für Risikomanager, Entwickler oder Regulierungsbehörden bereit, um die Belastbarkeit eines Stablecoins zu prüfen.