加密数据可用性(EDA):概念与密码学

在这部分中,学习者将探索加密数据可用性的工作原理及其背后的密码学工具。本模块涵盖了加密、纠删码、多项式承诺和采样方法,这些技术使数据能够在保持机密性的同时可被验证。模块重点介绍了实际应用案例,如 Avail 的 Enigma 升级,并对比了 EigenDA 和 Walacor 等新兴方法。

定义加密数据可用性

加密数据可用性(EDA)为模块化区块链引入了新的隐私保障层,确保验证所需数据虽然公开可获取,但对未授权方无法解读。与传统数据可用性解决方案不同,传统方案中交易数据以明文形式对所有参与者公开,而 EDA 在发布前对数据进行加密处理。这种方法保留了数据可用性的安全保障——任何人都能验证数据存在并在必要时重建链状态,同时有效防止交易中包含的敏感信息被泄露。

EDA 的核心特征在于其双重承诺:数据必须既保持可用又保持机密。实现这种双重性需要两个关键机制。首先,使用由授权参与者群体控制或由智能合约逻辑管理的密钥对数据进行加密。其次,运用密码学证明来证实加密数据在网络上完全可用,而无需暴露其内容。这种组合机制允许公共验证者确保网络完整性,同时仅授权特定实体解密和处理信息。

EDA 特别适合私有卷叠和受监管应用场景,这些环境中交易细节必须对公众保密但对利益相关者、审计人员或交易对手方可验证。它使企业和机构能够充分利用模块化区块链的可扩展性,同时不违反保密要求或监管规定。

支持 EDA 的核心密码学技术

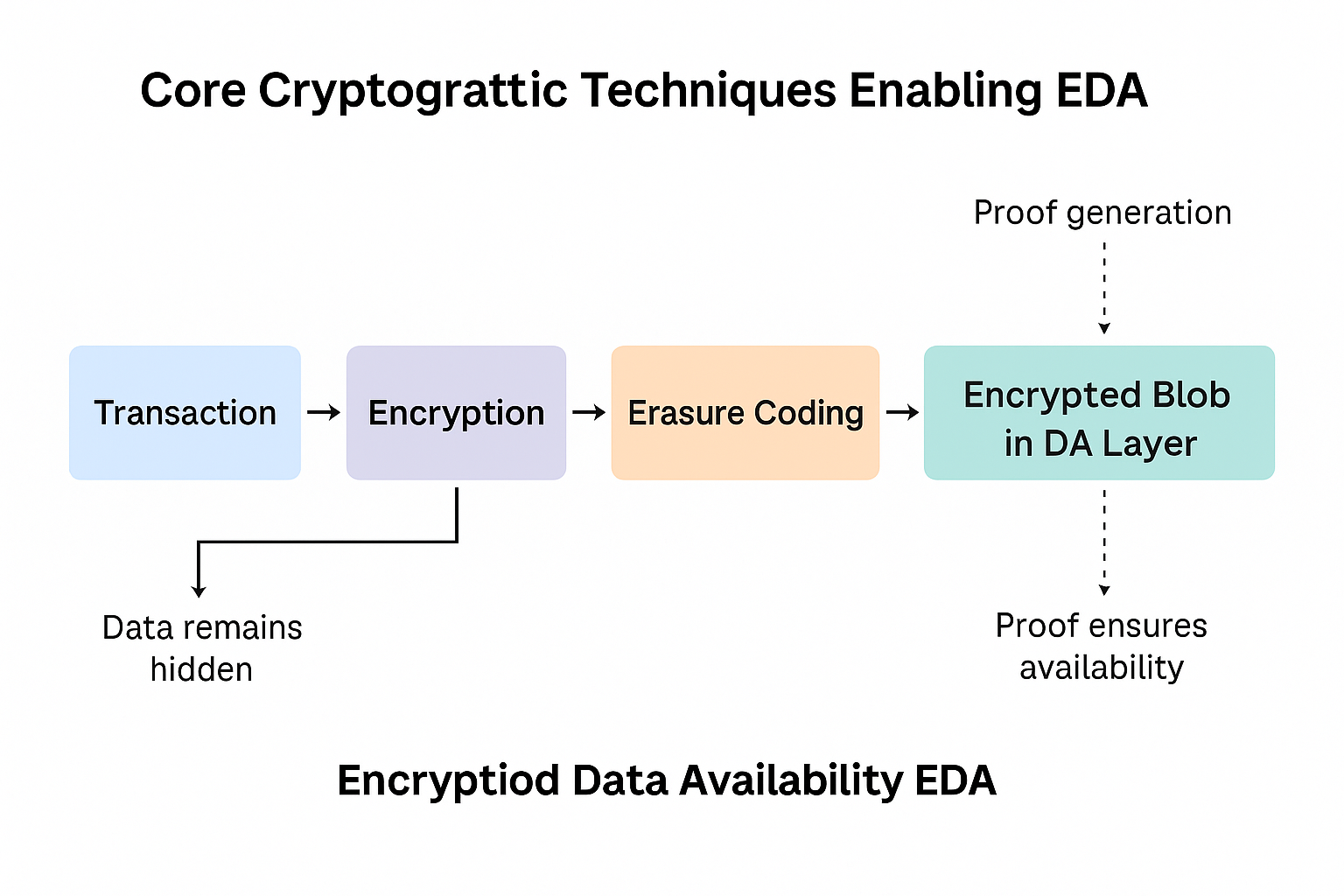

实现 EDA 依赖几种先进密码学原语的协同工作,以平衡隐私、完整性和可验证性需求。核心步骤是在提交至数据可用性层前进行数据加密。加密数据通常被分割成小段并使用纠删码编码。纠删码技术允许从数据集的部分片段重构整个数据集,这意味着验证者无需下载完整加密数据集即可确认其可用性。这种方法已在 Celestia 等公共 DA 层应用,并在 EDA 系统中扩展至加密数据块应用。

EDA 的另一基石是使用 KZG(Kate–Zaverucha–Goldberg)等多项式承诺方案。这些承诺使轻客户端能够验证采样的数据片段与整个数据集保持一致性,即使在数据加密的情况下也能实现。当与数据可用性采样结合时,验证者能够概率性地确认所有加密数据可用,而无需进行解密。这一设计确保恶意排序器无法在声称已发布数据的同时实际扣留数据。

密钥管理引入了额外复杂度。在公共卷叠中,由于数据公开可见,无需特殊密钥处理。然而,在 EDA 中,必须安全地生成、分发和轮换加密密钥。存在多种方法,从多方计算(MPC)——多个参与者共同管理密钥,到阈值加密方案——仅在特定数量参与方协作时允许解密。可信执行环境(TEEs)和全同态加密(FHE)也在探索中,用于选择性信息披露和在不暴露数据的情况下进行加密计算。

这些密码学技术共同确保,即使底层数据块对公众不可见,系统仍然保持证明数据可用性的能力:这是卷叠安全性不可妥协的核心要求。

Enigma 升级和新兴实现

EDA 发展的重要里程碑是 Avail 于 2025 年宣布的 Enigma 升级。Avail 最初设计为模块化区块链的通用数据可用性层,现已扩展功能以原生支持加密数据块。Enigma 允许卷叠提交加密交易数据,同时保持与 Avail 现有可用性采样协议的兼容性。这一创新意味着注重隐私的卷叠不再需要构建专用数据层;它们可使用与公共卷叠相同的共享 DA 基础设施,同时享有数据保密性。

Enigma 升级还引入了支持多种治理模型的灵活加密方案。卷叠可选择内部管理密钥、委托给联盟成员,或采用混合方式,允许特定监管机构或审计人员获得受控访问权。这种适应性使其特别适合企业部署场景,在这些场景中需要平衡内部保密性与外部监督要求。

其他项目也在探索类似概念的变体。与 EigenLayer 重质押生态系统协同开发的 EigenDA,正在实验可集成到其重质押数据可用性服务的隐私功能。Walacor 提出了一种许可制 DA 模型,该模型结合加密与联盟验证机制,针对偏好在半公共网络上实施严格访问控制的机构。尽管这些实现在架构和信任假设上各不相同,但它们共享加密交易数据块同时保持可验证可用性的核心原则。

EDA 的优势与权衡

EDA 的主要优势在于它实现了私有卷叠功能而不牺牲卷叠架构的核心安全特性。用户获得交易数据可用于重构的保证,同时有效防止竞争对手或潜在攻击者获取敏感信息。这一能力对需要区块链级可验证性但无法在完全透明环境中运作的金融机构、供应链网络和身份系统具有革命性意义。

然而,EDA 也带来了一系列权衡考量。加密增加了计算开销并延长了处理时间,尤其在需要频繁密钥轮换或阈值解密的环境中更为明显。安全管理加密密钥绝非易事;密钥泄露可能导致灾难性数据泄露后果。此外,选择性披露功能——使审计人员或监管机构能查看特定数据而非获得全面访问权——仍处于研究和实施的发展阶段。关于互操作性的担忧同样存在:除非建立标准化格式和密钥共享框架,否则加密数据块在跨卷叠应用中的组合性将受限。

尽管面临这些挑战,EDA 代表了模块化区块链设计的重要进步。随着采用规模扩大,它可能从可选增强功能转变为基础性能力,特别是随着企业和政府探索超越纯公共环境的区块链应用场景。